ホーム > 職員研修及び活動報告 > 2017年4月~2018年3月

理念に沿った研修を毎月2回程度、コツコツ続けています。

研修の継続こそが、オークピア鹿芝にケアの質の向上をもたらします。

知る喜びは出来る喜びになり、自信となって、そして自分の仕事に誇りが持てます。

人材は単に人手ではなく、人財でありオークピア鹿芝のいちばん大切な財産です。

今年も、認知症ケア学会や介護老人保健施設全国大会で発表します。

(↑)初日は、理念から始まります。すべての元、理念を知る事が始まりです。(古川副施設長)

(↑)介護者と利用者様の関係は対等です。何気なく発した言動が信頼関係を良くも悪くもしていきます。コミュニケーションのあり方は介護の質に繋がっています。(日高介護長)

(↑)最期の過ごし方を支援するターミナルケアは、避けて通れない場面です。理念に沿った考え方を学びました。(北田介護士主任)

(↑)「最後まで口から食べる」を支援することをめざし、様々な食形態について知識と演習で学んでいきます。(島田管理栄養士)

(↑)自分の歯磨きが適正か?利用者様の歯の健康を護るには、先ず正しく自分の歯磨きが出来る事、が問われます。(谷歯科衛生士)

(↑)感染対策はスタンダード・プリコートの理解から始めます。うつらない・持ち込まない・拡げないために。(花王)

(↑)排せつ支援は、技術と羞恥心への配慮が重要です、相手の身になる…体験もしていきます。(花王)

(↑)相談員業務は意外と知られていません。ご本人・ご家族とケアに関わる職員との懸け橋になる事や、在宅復帰の際は地域との懸け橋も努めます。(岡橋支援相談員)

(↑)看護師との連携を学びます。健康管理に加え、異常の早期発見は介護職のレベルの高さにかかっています。

透析クリニックで見学をして、透析療養者の治療の実際を学びます。一見は百聞に・・・ですね。(田中・松岡看護師)

(↑)記録の意義、記録方法やひやりはっとの報告・事故報告の意義についてどうして必要なのかしっかりと身に付けていきます。(日高介護長)

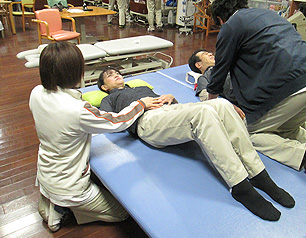

(↑)施設でのリハビリについて、講習と実習で学びます。(加藤作業療法士、辻本理学療法士)

(↑)利用者体験から、何をどのように支援してほしいかが判ります。「百聞は一見にしかず」ですね。(加藤作業療法士、辻本理学療法士)

(↑)研修最終日は、昨年入職の田井介護福祉士から、この1年の学びや目標としてきたことなどを話してもらい、1年後の自分の姿を思い描く参考にしてもらいました。(日高介護長、北田介護士主任)

(↑)介護職に求められる利用者様のやそのご家族とのかかわり方、コミュニケ―ション力についての研修を行いました。

(↑)実例を確認しながら、実際のコミュニケーションの取り方を学びました。

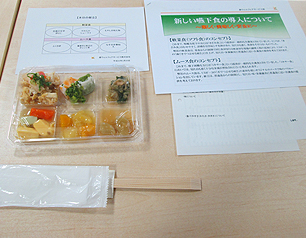

(↑)4月1日から、給食委託会社を変更するにあたり、新会社の介護食の試食を兼ねて研修を行いました。

(↑)利用者様の嚥下や咀嚼機能により、介護食の形態は変りますが、美味しく食べていただけるよう、皆で意見交換も行いました。

(↑)事故予防は、危険を予知する事で激減します。何気なく見過ごしている事にも、事故の種は潜んでいます。

(↑)実際にあった事故を事例に、予知できる要素が何か?予知のポイントは?居室やリビングでの日頃の実践から意見を交換していきます。

(↑)事例通りに場面を設定して、「その事故が起きた場面を再現」すると、隠れた危険要素や見落としがちな場面が浮き出てきます。

(↑)前編に続く後編です。施設理念の確認から、安楽な看取りにつながるよう、心身に起きてくる変化二ついても学びます。

(↑)古川副施設長より、理念について、職員がより深く理解するための講義を行いました。オークピア鹿芝の今後の在り方・考え方等、再認識致しました。

(↑)良いサービスを提供するために重要なスキルとなります。利用者様第一に職員のサービスの質の向上を目指しています。

歳末号を発刊しました。

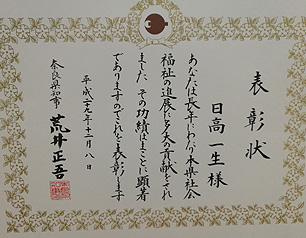

11月の家族勉強会や在宅復帰レポート、行事などのおなじみのテーマに加え、12月に介護長が知事表彰を受賞した事も載せています。

(↑)少しの空き時間や寝る前の時間を利用して出来る、腰痛予防研修は、多くの職員が参加できるよう、2部制で行いました。

(↑)普段の動作への気づきや知識を得ることで、ぎっくり腰や腰痛が予防できることを、理学・作業療法士から、実践付きで学びました。

(↑)少人数制、2週連続で学ぶことでより記憶が鮮明になり、課題解決のディスカッションも弾みます。

(↑)ケアプランの意義や、モニタリングから立案・実践と流れを知るところから、じっくり学んでいきます。

(↑)基礎編、初級編を受けて実践してきたリーダー職員が、中級編に進みます。利用者様おひとりおひとりのニーズは過ごしてこられた人生同様に十人十色です。

(↑)スウェーデン福祉研究所 上坂勝芳先生

11月19日の1回目の復習からスタート。前回の実技の繰り返し実践と、これから始まる1年ほどの実践とレポートまでの説明もありました。

(↑)明日から始まる一人での実践に備え、上坂先生への実践や、苦手な部分も克服できるよう繰り返し実践していきます。

(↑)スウェーデン福祉研究所 上坂勝芳先生

5年前に取得して実践を続けてきた4名が、資格更新の技量の確認を兼ねて受講しました。2日目を終えた16時過ぎから2時間余りの研修が始まりました。

(↑)更新がかかっている4名は、一段と熱のこもった上坂先生のアドバイスに真剣に取り組んでいました。

無事に、更新が出来るよう、3月まで実践とレポートに取り組みます。

(↑)

(↑)株式会社 花王

手洗いは奥が深い!洗い残しはライトでしっかり見つかりました。

感染制吐物端折り法を間違うと感染を拡大します。処理者の身づくろい~薬品の使い方~捨て方までの処理方法を実践しながら学びました。

(↑)スウェーデン福祉研究所 上坂勝芳 先生

タッチケアの基礎~手・背中・足へのタクティールケアを、相互で実践と体験をしながら9時~16時過ぎまで、みっちり習いました。

(↑)認知症という病気の理解から始めます。少人数制で、丁寧に指導していきます。

(↑)「転倒転落事故の効果的な予防対策をめざして」 作業療法士 加藤明日香

統計・評価、報告書類の改訂を繰返すことで、事故の減少につなげることができています。

経験に頼るのではなく、数値化・視える化の工夫など、全職員が関心を持つ事で実現できた効果です。

(↑)生活に必要な動作がし易くなる訓練は、リハビリの時間に加えて生活の場での積み重ねが鍵になります。リハビリ職員とユニット職員が情報共有し易くなることもめざしています。

(↑) 指導者(上司)が援助者(メンバー)と規則的に面接を行い、継続的な訓練を通じて専門的スキルを向上させる目的で行うスーパービジョン。

指導者間の共有課題であり、介護主任からユニットリーダー達が手ほどきを受けました。

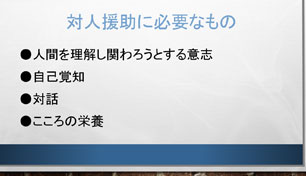

ストレスの原因は、仕事だけではありませんが、介護職(対人援助職)とは切り離せないものです。

対人援助職は、自らの怒りを上手にコントロールできる手法を身に付けていく事も求められています。

『自分を知る事=自己覚知』は、相手の理解にもつながります。

心の中にある自分のコップを大きくすること、そのコップに怒りや不安・悩みなどを溜めこまない事・・・・

日頃から、対話を心がる必要性など、盛りだくさんに学びました。

(↑)老健近畿ブロック大会の練習を行いました。職員を代表して日頃の活動を充分報告できるよう、緊張しながら準備しています。

(↑)質の高いケアには、理念の理解は不可欠です。開設10年の節目の今、初心に帰って「理念に沿ったケア」を考える機会になりました。

(↑)高齢者虐待防止法についての基礎知識に続き、虐待・不適切ケアと、「芽を摘む」必要性を再確認しました。

『ほっとオーク』夏号を発刊しました。

季節の行事についてや在宅復帰レポート等を掲載しています。各種勉強会や認知症ケア学会の報告なども。是非ご一読ください。

(↑)過去の事例や、今後起こりうる事例を基にグループでディスカッションし、全員で最適な対応を導き出しました。

(↑)利用者様の最期の迎え方に対する考え方や接し方等を改めて再認識させる勉強会になりました。

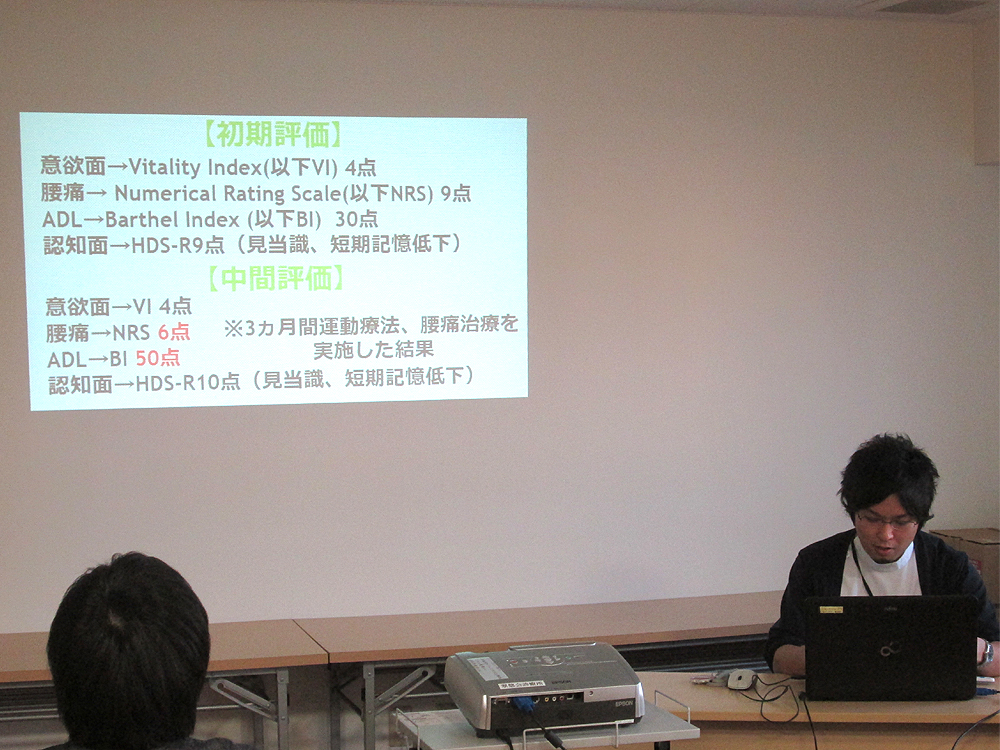

愛知県で開かれた全国介護老人保健施設大会に参加しました。オークピアからは3名が発表し、日頃の活動の成果を存分に発揮致しました。

(安村)

(西川)

北田

(↑)実在の施設利用者様のケア検討は、身近な問題として具体的に考え易く、しっかり記憶にも残り、ケアの質の向上に欠かせない取組です。

(↑)3月末の入職者研修の受講者を対象に、振り返る機会の研修です。目標の達成度やこれからの課題も考えていくときに、仲間がいると心強いです。

(↑)安村友希(看護師)

「難治性褥瘡に治癒に至る経過について」

(↑)西川大地(介護福祉士)

「一人で出来ますよ~でもお互い過信は禁物」

(↑)安村友希(看護師)

「難治性褥瘡に治癒に至る経過について」

(↑)西川大地(介護福祉士)

「一人で出来ますよ~でもお互い過信は禁物」

(↑)北田一樹(介護福祉士)

「心地よい排泄の自立支援をめざして

~排泄ケア委員会の役割と実践~」

発表練習では、座長やタイムキーパーも本番に合わせてシュミレーションをします。聴講者は、質問や感想、意見を出して本番までにさらに準備をしていきます。

(↑)北田一樹(介護福祉士)「心地よい排泄の自立支援をめざして~排泄ケア委員会の役割と実践~」

発表練習では、座長やタイムキーパーも本番に合わせてシュミレーションをします。聴講者は、質問や感想、意見を出して本番までにさらに準備をしていきます。

(↑)聞く観る…+実際に職員の身体を使って実践していきます。フィット感や心地よさを体験することが大切です。

(↑)アドバイザーが冷静に、細かなところの配慮をコーチングしてくれることで、心使いの仕方やマナー、スキルが向上していきます。

(↑)危険予知には普段からの観察力と情報取集が重要です。グループワークは他の意見や考えも聴けて視野が広がるのが実感できました。

(↑)尊厳を護る…当たり前のことが難しくなるのはどうしてか?中堅職員が「親しみと慣れあい」の違い、マナーの向上を目指して学び続けています。

(↑)記録が変れば介護が変る!介護の質の向上は、記録と深いかかわりがあります。先月の内容を復習しながら改善点を話し合いました。

(↑)記録は、大切な資料です。尊厳ある言葉を使って、判り易く真実を書いていくには、何度も勉強会に参加して向上していきます。

(↑)施設も発表者も初めての国際大会への参加です。日頃の介護の成果を代表しての発表に、余念のない準備をしています。

『ほっとオーク』春号を発刊しました。

利用者様の様子や季節行事に加え、今回は開設来初めての「アルツハイマー病国際会議」発表に向けての準備なども載せています。