ホーム > 職員研修及び活動報告 > 2025年4月~2026年3月

理念に沿った研修を毎月2回程度、コツコツ続けています。

研修の継続こそが、オークピア鹿芝にケアの質の向上をもたらします。

知る喜びは出来る喜びになり、自信となって、そして自分の仕事に誇りが持てます。

人材は単に人手ではなく、人財でありオークピア鹿芝のいちばん大切な財産です。

今年は、認知症ケア学会や介護老人保健施設全国大会にくわえ、全国デイケア大会でも発表します。

(↑)館内の非常ベルの扱い方、消火器の場所の確認、実際に消火器を使って消化する実践を行いました。

(↑)本日はグループワークです。問題点をカテゴライズし改善策をグループディスカッションを行いました。

(↑)大規模な自然災害が突然発生した時に施設内ではどのように対処していくのか、きちんと考えていくべき内容です。

(↑)新人研修2日目、チームを最大化するマネジメントや、フォロアーシップについて学びました。

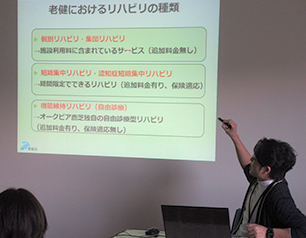

(↑)リハビリマインドを持った老健職員になろう!と題して、リハビリテーションの意義や種類について学びました。