ホーム > 職員研修及び活動報告 > 2018年4月~2019年3月

理念に沿った研修を毎月2回程度、コツコツ続けています。

研修の継続こそが、オークピア鹿芝にケアの質の向上をもたらします。

知る喜びは出来る喜びになり、自信となって、そして自分の仕事に誇りが持てます。

人材は単に人手ではなく、人財でありオークピア鹿芝のいちばん大切な財産です。

今年も、認知症ケア学会や介護老人保健施設全国大会で発表します。

(↑)初日はまず初めに、オークピア鹿芝の概要や施設理念。不適切ケア、身体拘束、権利擁護について。またリスクマネジメントについての講義がありました。(古川副施設長)

(↑)続いてユニットケア・老健での介護の基本的考え方。認知症ケアの基礎編・初級編。価値と倫理について講義がありました。(日高介護長)

(↑)ターミナルケア。ケアプラン(ICFの考え方)について講義が行われました。(北田介護主任)

(↑)管理栄養士の役割、老健での食事ケア、療養食について等、食に関する講義の後、トロミ剤の使用法、食形態別試食といった演習を行いました。(古川副施設長)

(↑)歯の基礎について歯科衛生士から講義を受けます。口腔衛生の考え方、介護での口腔ケアを学び、実践演習を行いました。(稲葉歯科衛生士)

(↑)感染予防対策、施設内感染の予防についての講義と手洗い等の演習を行いました。(花王)

(↑)また排泄ケアの考え方、個別排泄ケアプランと商品の適切な使い方についても学びました。(花王)

(↑)この日の最後は支援相談員の老健での役割と機能について学びます。(岡橋主任支援相談員)

(↑)記録の意義、フォーカスチャーティング。ひやりはっと報告書・事故報告の意義について学び、実際に報告書、フォーカス記録を書く演習が行われました。(泉ユニットリーダー)

(↑)理学療法士、作業療法士から老健でのリハビリ(生活リハビリ含む)、主な福祉用具の取扱と注意事項。また、生活場面での移乗についてや、入浴機器の扱い方のレクチャーがありました。(辻本PT 加藤OT)

(↑)講義の後は実際に利用者体験の演習で、安楽な介助のしかたや、作業療法の実際を学びました。(辻本PT 加藤OT)

(↑)コミュニケーションスキルアップ術、NCの使用方法についても学びました。

最後は、自分の目標の設定と到達点を具体的に書き込み、全日程を終えました。

(↑)丁度1年前に、新人職研修を受けた職員達が、この1年間の活動を振り返り、目標の達成度などの評価とディスカッションも行いました(日高介護長)

(↑)新人職員達が1年を振り返ってディスカッションを行いました。

(↑)排泄ケアは尊厳にかかわるケアです。細かな心遣い、配慮、マナーなど、講師のアドバイスから確認していきます。

(↑)オムツのあて方については、実際に職員同士の身体を使って学び、付け心地などの体感もして学びます。

(↑)安全に美味しく食べる条件や、全身状態と「食べる」の関係、「おやつ・ランチレクリエーション」や「おやつバイキング」の意義などについても話しがありました。

(↑)理念は、いつも心に留め置きたいものです。定期的に勉強会を開催して浸透を図っています。

(↑)ストレスマネジメントについて、ユニットリーダーを対象に伝達講習を行いました。

(↑)認知症をもつ人を一人の「人」と尊重しケアを行おうとする考え方で、職員でより多く理解に務めようと施設内伝達講習を行いました。

(↑)事故予防は、危険を予知する事で激減します。何気なく見過ごしている事にも、事故の種は潜んでいます。

(↑)講義の後は、それぞれの事例を紹介しながら意見交換を行いました。

ほっとオークやこのページでも、報告していました「タクティールケアコースⅠ」の合格者と更新試験合格者の面々です。

100回以上の実技演習とレポート提出の後、筆記と実技試験に6名が合格し、 5年前の認定者(更新試験に合格済)と合わせて10名、奈良県で最も認定者の多い施設になりました。

内訳は、介護職員7名、リハ職員2名、支援相談員1名です。

それぞれが、必要な場面で活用し、ご利用者の安心につなげていけると考えています。

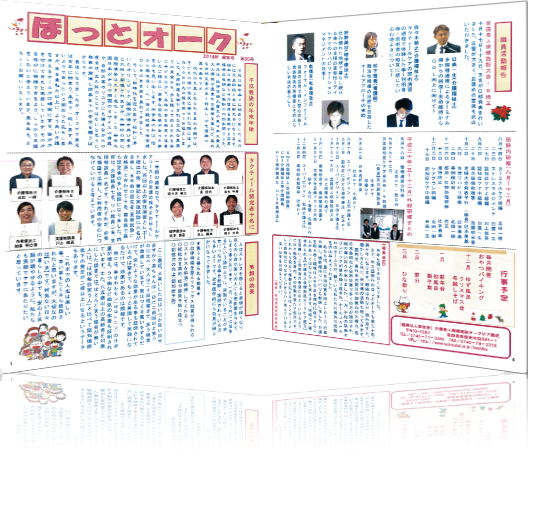

『ほっとオーク』歳末号を発刊しました。

年末年始のご様子や季節の行事、第13回家族勉強会や在宅復帰レポートなどを掲載。各種勉強会やタクティール認定を取得した笑顔の報告記なども。ご一読ください。

(↑)基礎編、初級編を受けて実践してきた職員が、中級編に進みます。利用者様おひとりおひとりのニーズは過ごしてこられた人生同様に十人十色です。

(↑)ケアプランの意義や、モニタリングから立案・実践と流れを知るところから、じっくり学んでいきます。

(↑)法律の意味を理解することから始めます。日頃のケアをフィードバックしながら、身近に隠れた芽を摘む報連相の重要性も学びます。

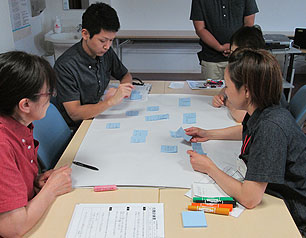

(↑)毎月のユニットリーダー会議、今回はKJ法を用いて、課題の抽出と解決への道を探っています。

(↑)備えあれば憂いなし…インフルエンザやノロウイルスの流行期です。今年も感染ゼロを目指します。

(↑)講義の後は、ノロウイルスに備え、拡げない・うつらない、吐しゃ物処理の仕方を実践で学びます。

(↑)オークピア鹿芝、タクティール認定二期生誕生寸前です。試験官である講師への施術と筆記試験で合否が決まります。

(↑)実際のケア事例を用いて検討をします。メンバーの意見を聴きながら自らのケアの考えを述べ、より良いケアサービスにつながるよう学びます。

埼玉県大宮市で開催された全国介護老人保健施設大会に6名が参加しました。初日はそれぞれが専門分野の研修に参加し、2日目3日目は、5名が自分たちのケア実践について口頭発表を行いました。今回は、看護、介護、リハ、相談員がそれぞれの困難事例をチーム力で解決に導いたケアの成果を発表しました。老健だからこそできるケアを実感できる発表であると、座長や聴講者からもお褒めを頂きました。

(↑)狩野美沙(理学療法士):『住み慣れた地域で暮らし続ける事への支援の重要性

~デイケアでのリハビリテーションマネージメントの効果~』

(↑)日高一生(介護福祉士・介護長):『多職種連携によるターミナル期からの回復

~生命維持からQOLの向上に向けて~』

(↑)佐々木敏之(介護福祉士・ユニットリーダー):『タクティールケアの施術演習の過程で体験した事

~利用者様・施術者の相互に感じている心地よさについて~』

(↑)松下雅美(看護師):『難治性褥瘡の治癒をめざしたチームアプローチの実際

~A氏の生きる力を信じた家族の想いに寄り添って~』

(↑)乾慎吾(社会福祉士・支援相談員):『フォーマル・インフォーマル資源の活用で得た安心の形

~家族関係の再構築とその人らしい老後の暮らし~』

(↑)AI時代を感じさせる展示がたくさんありました(医療福祉展示ブースで)

(↑)発表を無事に終えて、達成感と充実感に満ちた笑顔で記念撮影もしました。

(↑)7月、奈良地方法務局葛城支局で講演を聴いていただいた民生委員の皆様が見学に来られました。

(↑)日々の生活の中で出来るリハビリは介護職員の担当です。PTやOTから、リハビリに必要な考え方や観察の仕方なども学びます。

発表の日程順に沿って予行を行います。

(↑)狩野美沙:『住み慣れた地域で暮らし続ける事への支援の重要性~デイケアでのリハビリテーションマネージメントの効果~』

(↑)日高一生:『多職種連携によるターミナル期からの回復~生命維持からQOLの向上に向けて~』

(↑)松下雅美:『難治性褥瘡の治癒をめざしたチームアプローチの実際~A氏の生きる力を信じた家族の想いに寄り添って~』

(↑)佐々木敏之:『タクティールケアの施術演習の過程で体験した事~利用者様・施術者の相互に感じている心地よさについて~』

(↑)乾慎吾:『フォーマル・インフォーマル資源の活用で得た安心の形~家族関係の再構築とその人らしい老後の暮らし~』

(↑)講評:座長がそれぞれの発表者に向けた質問等を募った後、全体を通して本番までに準備する事等をまとめます。

(↑)「高次脳機能障害」は、接していてもわかり難い障害ですが、認知症と区別すべきであり、定期的に勉強会をしています。

(↑)難しい内容ですが、学ぶことで知識が増えていき、その知識が、利用者様へのサービス向上に繋がっています。

(↑)児童民生員の方々に、「高齢者虐待の防止」について理解を深めていただいた後、施設見学もしていただきました。

(↑)基礎編、初級編の受講済みの職員が対象です。基礎~初級編を学んで実践してきた事を基に、更に学びを深めます。

(↑)認知症の方との適切な関わりが出来るだけでなく、他職員にもアドバイスができる事も目指しています。

(↑)裏のどんぐりの枝が強風で折られ、駐車場に散乱しました。皆で掃除をした後、東の空に「ご褒美」のように、虹がかかりました。

『ほっとオーク』夏季号を発刊しました。

第12回家族勉強会の様子や、機能維持リハビリテーション、KYTで事故を減らす職員の取り組みなど掲載します。ぜひ一度ご一読ください。

(↑)日頃のストレスは仕事ばかりではありませんが、解消の仕方を知ると、ずいぶん気持ちが軽くなります。

(↑)上級編の受講対象者は介護長と主任です。自分が判って、そして他職員を支援する能力を養うのが目的の研修です。

(↑)前編の身体の変化に続き、死に向かう心の動きやその人の思いにに寄り添うことなど、後編では心理面も学びます。

(↑)起きた事故の反省とフィードバックも大切ですが、それ以上に「事故を起こさない、未然に防止する」ことが重要です。

(↑)目の前の利用者様を事例に、ケアプランや日々の記録等から、ケアの質を高めていく事を目指します。

(↑)「グループワーク」のテーマにそって、オークピアを今より良くする為に新人職員として必要な事について勉強をしました。

(↑)新人職員達がキーワードから色々な意見を出し合い、懸命に取り組んでいます。

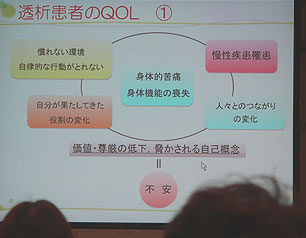

(↑)透析療養者の利用が多いオークピア鹿芝。適切なリハビリの提供が、QOLを支える事を学びました。

(↑)ケアプランは、介護の質です。前編での学びを活かしながら、実戦形式で学びます。

(↑)施設理念は、介護の質の基礎になります。年間を通して身近な事例も交えながら、回を重ねていきます。

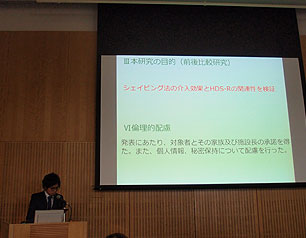

(↑)「あなたの隣りにいます」のテーマにそって、今回は3名の口頭発表に至りました。

(↑)古川副施設長:『食べる楽しみ、生きる力を取り戻した胃ろう~理念に沿ったケア実践に感謝~』

(↑)辻本勇基:『出来る自分を確認できるリハビリテーションの進め方・第3報 ~シェイピング法による介入効果~』

(↑)加藤明日香:『タクティールケアを活用した心身へのアプローチ~触れられることによる安心からリハビリ意欲へ~』

(↑)独居や認知症の高齢者を地域で見守る役割を果たしておられる民生委員さん。地域のお年寄りをよろしくお願いいたします。

(↑)施設見学の後、高齢者虐待の人権や、認知症の方への関わり方など、役立つ情報を交えて聴いていただきました。

(↑)通報訓練・初期消火訓練に続いて、消化器(水)を使って、消化器の扱いと火消しの訓練を行いました。

(↑)最後のミーティングは、訓練中に気になった事、改めて気付いた事等、意見交換しました。

(↑)第19回日本認知症ケア学会出の口頭発表の予行を行い、本番と同様に聴講者と発表者の意見交換も行いました。

(↑)リーダーには必須のコーチングについて、介護長からユニットリーダーに伝達していく事で、知識やその技術の共有につながります。

(↑)利用者様と施設が利用にあたって結ぶ契約=約款の内容を知る事に加え、支援相談員の仕事を知る事にもつながります。

(↑)基本的人権~当り前の生活の保障。基礎からしっかりと学び、『知る事』は予防につながる事から学びます。

(↑)虐待は、不適切ケアに気づき、いち早くその芽を摘むことです。拘束は「しない」のが普通です。

(↑)昨年12月に参加できなかった職員に向けた、2回目です。

(↑)少しの空き時間や寝る前の時間を利用して出来る、腰痛予防は職員の生涯の健康維持にも重要な研修です。

(↑)介護主任が受講した内容をユニットリーダー間で共有しました。受講した形をそのままで、KJ法を用いて再現する事で、傾向と課題が見えてきます。

(↑)今年度も初級編からスタートします。認知症ケアには、医学的知識も心理学的知識も不可欠です。段階を追って学んでいきます。

『ほっとオーク』春季号を発刊しました。

新年会、節分と盛りだくさんの行事報告や、家族勉強会のお知らせ、居宅支援事業所の始動等を掲載しています。ご一読ください。