ホーム > 職員研修及び活動報告 > 2023年4月~2024年3月

コロナ禍であっても、感染予防対策を十分にして、理念に沿った研修を毎月2回程度、コツコツ続けています。

研修の継続こそが、オークピア鹿芝にケアの質の向上をもたらします。

知る喜びは出来る喜びになり、自信となって、そして自分の仕事に誇りが持てます。

人材は単に人手ではなく、人財でありオークピア鹿芝のいちばん大切な財産です。

今年は、認知症ケア学会や介護老人保健施設全国大会にくわえ、全国デイケア大会でも発表します。

(↑)新人研修のスタートは、オークピア鹿芝の概要や大切な理念についてしっかりと学びます。

(↑)看護職員の役割、介護職員との連携や投薬管理など、看護の方面からの説明が行われました。

(↑)ユニットリーダーからは、ユニット・老健での介護の基本的考え方や、認知症ケアについて講義が行われました。

(↑)日々のケア向上のために、どのように目標を設定するのか、具体的にどのようにするのか詳しく説明します。

(↑)より優れた成果を出すためには、無理のない目標を立て、日々のケア向上に役立てていきます。

(↑)施設内環境整備を目的に、おむつのあらゆる知識を持つ「おむつマイスター」認定を受ける為の試験と実技を受けました。

(↑)当たり前をしっかりと見直すことが重要です。チームごとに分かれ、排泄ケア事例を通じてケアの本質を考えます。

(↑)なぜ目標を立てなければならないのか?より優れた成果を出すために、しっかりと個々の目標を設定していきます。

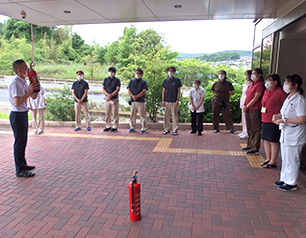

(↑)施設の玄関にて本物の消火器を使っての消防訓練を行いました。いざという時に慌てずに使えるよう訓練します。

(↑)より優れた成果を出すためには事前に目標を立てることが重要です。常に課題を明確にし、出来るだけ具体化して研鑽に努めます。

(↑)定期的に開催することで防止を当たり前に。グループワークを行い常に良くするためにどうするべきか考えます。

(↑)働き手側において、介護職員としてどのようにキャリアを積んでいけば良いかの「道しるべ」を伝えることで、新しく入社した職員もモチベーション高めて働いて頂きたいと考えています。

(↑)介護職員の課題を明確にし、出来るだけ具体化することで、日頃の仕事に意味・意義を見出すことが可能になります。

(↑)今はノロウイルス以外にもさまざまな感染症が存在します。感染の流行時期を前に、しっかりと備えるための講習を行いました。

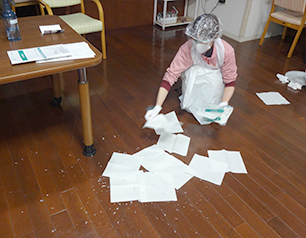

(↑)実際に発生したと仮定し、処理の方法を実践。座学と実技を重ねて、しっかりと予防に努めてゆきます。

(↑)日々の中で力で持ち上げない介助方法が大切です。生活リハビリ&腰痛予防研修会を行い、実践を踏まえながら学びました。

(↑)教える側が持っている答えを伝えるだけティーチングには限界があり、受け手も気付いていない答えを一緒に探求するコーチングの重要性について学びました。

(↑)継続が当たり前となるよう、身体拘束ゼロ継続については何度も研修を行います。排泄ケア事例を通じてケアの本質を考えます。

(↑)ケアプラン研修では、正確な記録を残す為の役割を把握しながら、記録の書き方や文章の構成について学びます。

(↑)危険予知トレーニングでは、実際に起こり得るシチュエーションを想定し、講義だけでなく現場での実践も行っています。

(↑)当施設では、0継続・防止は当たり前の事柄ですが、すべての職員が常に意識できるようこのような研修を継続的に行っています。

(↑)ターミナルケアとは余命がわずかになった方に対して行う、医療・看護的、介護的ケアのことです。看取りへの兆候や変化への気付きなど、どのように寄り添っていくかを学びました。

(↑)職員一人一人が、組織やチーム、管理職のために主体的に考えて行動できる環境を育てていいくことが大切です。

(↑)感染が起きる要因などを学び、手指衛生などの基本から感染対策をしっかりと学んでいきます。

(↑)いざという時に誰でも冷静に消火器が使えるように、全職員で消防訓練を行いました。

(↑)評価内容や目標設定、心身状態等の情報共有を行い、的確な指導計画を行っていきます。

(↑)認知症ケアについての問題点を意識し、事例をもとにして改善策についてディスカッションします。

(↑)チーム力を最大化するためのマネジメントとして、リーダーとしての指導力や統率力などチームをまとめる力を養っていきます。

(↑)新入職員に対して先輩職員がマンツーマンで指導する仕組みのことで、業務スキルの習得だけでなく不安や悩みなどのメンタルケアも行っていきます。

(↑)常に伝わっていないかも?を前提することが大切です。報告や連絡を密にしていくよう定期的に講習を行います。

(↑)生活リハビリに必要なスキルを学び、実際に職員同士がペアになって介助方法を体験しました。

(↑)報・連・相は仕事の基本です。社会人として相手は何をしりたいかを意識して情報共有に努めます。

(↑)適切な介護対応を記録しておくことで、職務上の模範となり生きた研修材料になります。自分自身や他の職員の研鑽の為に続けています。

(↑)感染症対策の基本として、施設のユニット内のゾーニング方法について学びます。万が一感染者が発生しても柔軟に対応できるようにします。

(↑)身体拘束0・不適切ケア防止は当たり前の事柄ですが、研修を繰り返し学んでいくことで継続・常態化することを目指しています。

(↑)施設理念に沿った認知症ケアを考える研修です。事例を元にグループディスカッションを行います。

(↑)実施が義務化されている研修です。事例シートをもとにグループワークも行うことでより理解を深め、身体拘束ゼロを継続し不適切ケア防止に取り組みます。

(↑)よりご利用者様に合ったサービスを提供できるよう、ポジティブ思考でプランニングをしていく研修を行いました。

(↑)実際に起こった事故やヒヤリ・ハットの事例を参考にしながら、事前に予測し発生を予防するトレーニングを行いました。

(↑)インフルエンザ、ノロウイルス感染の流行時期を前に、より一層予防について学び、しっかりと備えるための講習を行いました。

(↑)実際に発生したと仮定し、処理の方法を実践。座学と実技を重ねて、しっかりと予防に努めてゆきます。

(↑)日髙介護長による、身体拘束ゼロ継続、不適切ケア防止研修です。不適切なケアを防ぐ為に何をすべきか基本から学び、グループワークを行います。

(↑)日髙介護長による、オークピア鹿芝のキャリアパスを学びました。自分の目指すべき道ややるべきことを明確にし、職員のモチベーションを高めます。

(↑)吉川管理栄養士と辻介護士による、食事を美味しく安全に食べるためのポイントについて(栄養誤嚥リスクなど)を学びました。

大会テーマ「新たな時代をいきぬくために~今、老健ができること~」

3年ぶりに、集合とハイブリッドの同時開催になりました。

オークピア鹿芝からは、2名が発表会場で口頭発表を行いました。

(↑)演題名:新型コロナ感染症流行期に学んだこと

~連絡内容の統一で、慌てず出来る感染予防対策~

乾慎吾 支援相談員

(↑)演題名:気持ちが沈みがちな時にリハビリで出来る支援

~楽しくリハビリが出来る事で気分を変えることができた一例について~

加藤明日香 作業療法士

(↑)乾支援相談員と松岡看護師による感染症対策研修では、手指消毒のタイミングや個人防護具の取り扱い、ゾーニングなど専門知識を学びました。

(↑)9月22日に兵庫県で行われる老健大会発表をそれぞれ職員の前で披露し、本番さながらの予行練習を行いました。

(↑)4月から行われていた新人研修についての振り返りを行いました。一度学んで終わりではなく、繰り返し研修を行うことでしっかりと身に着けています。

(↑)辻本理学療法士による生活リハビリの研修会では、腰痛にならない介助方法を実技を交えながら学びました。

(↑)日髙介護長による、仕事の基本である報連相の講義が行われました。ミスやトラブルを防ぐために職員同士の報告の大切さについて学びます。

(↑)緊急やむを得ない場合を除き「しない」のが普通ですが、ゼロを継続し続けることは何より大切です。しっかりと認識を定着させるため定期的に研修を行います。

(↑)メーカーである花王さんから講師をお招きし、オムツのあて方研修を行いました。

(↑)立っている状態、寝ている状態とは扱い方が全く違います。しっかりと実践を踏まえて学びます。

(↑)日々、良いサービスを提供するために重要な研修です。利用者様を第一に考え、常にサービスの質の向上を目指しています。

(↑)「和を以って、デイ・ケアを為す。」 ~自立支援のコーディネーターとして~

3年ぶりの全国大会が奈良県で開催され、リハビリ職員2名が発表で参加しました。

(↑)ユニットリーダーを対象に、ユニット管理や人材育成、ケアの質の向上意識を高める研修を行いました。

(↑)施設理念に沿った認知症ケア研修について、後半は事例をもとにグループワークを行いました。

理学療法士が老健で実施するリハビリテーションについて、理論を学んだあとに演習ではご利用者も介護職も安全安心な技術を学びました。

(↑)作業療法士が老健で実施するリハビリテーションについて、理論を学んだあと、体験をしながら福祉用具についても安全な使用方法など学びました。

(↑)職場での職員間のコミュニケーションは、人間関係を良好にしていく潤滑油の役割を果たします。

(↑)入職者研修の最終は介護長から、今後の自己の目標設定について、その必要性と適切な目標設定の考え方を学びます。

施設の詳細やご利用者さんのご様子、イベント情報など満載の「ほっとオーク」春号が発行されました。昨年のクリスマスや年明けのお正月イベント情報、デイケアの紹介、クラブ活動など、とても楽しい内容が満載です。ご家族の皆様のお手元にお届けしています。

令和4年度の新入職者研修は、開設以来初めて年度初めに開催し、昨年度までの集中型から分散型を試みました。 研修内容を受講者がしっかりとかみ砕く時間を設ける事で、ゆとりをもって吸収できることと配属ユニットで実践しながらの効果が得られると考えています。

(↑)新人研修のスタートは、オークピア鹿芝の概要や大切な理念についてしっかりと学びます。が、その前に、自己紹介やここでの目指すことなども1分スピーチをしました。

(↑)二人の看護師による講義と、検温やバイタルサインの正しい測定法、透析療養高齢利用者へのケアについて、具体的な実践を交えて学びます。

(↑)日髙介護長からは、ユニットケアの基本的介護や特徴や接遇について、また、認知症ケアについても学びます。

(↑)老健の支援相談員とは、から始まり、ご家族と利用者様のケアについての橋渡しなどの役割の特徴も学びます。

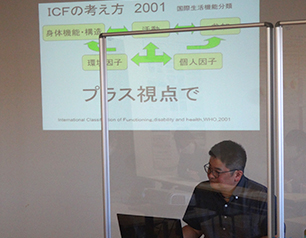

(↑)それぞれの価値観の尊重、倫理的ケアを学んだ後に、ケアプランがなぜ必要か、ICFの考え方から成り立つケアの在り方を学びます。

(↑)余命がわずかになった方への看取りについて、医療・看護・介護に求められるスキルなども看護師を交えて学びます。

(↑)医療環境と同様の標準予防策や、感染経路別の予防策の基本を手洗いの重要性からも学びます。コロナ禍で、重要な内容を占めています。

(↑)”食は生活の源「美味しく」を大切に、安全に”をモットーに、とろみ剤の使用量などの体験も交え、栄養管理について基本的な考え方からを学びます。

(↑)記録は記憶を正しく呼び起こす材料です。事実を書くことの大切さを学び、介護記録・事故報告書など書式に応じて漏らさず書く等、即実践力が求められます。

施設の詳細やご利用者さんのご様子、イベント情報など満載の「ほっとオーク」春号が発行されました。昨年のクリスマスや年明けのお正月イベント情報、デイケアの紹介、クラブ活動など、とても楽しい内容が満載です。ご家族の皆様のお手元にお届けしています。