ホーム > 職員研修及び活動報告 > 2021年4月~2022年3月

理念に沿った研修を毎月2回程度、コツコツ続けています。

研修の継続こそが、オークピア鹿芝にケアの質の向上をもたらします。

知る喜びは出来る喜びになり、自信となって、そして自分の仕事に誇りが持てます。

人材は単に人手ではなく、人財でありオークピア鹿芝のいちばん大切な財産です。

今年も、認知症ケア学会や介護老人保健施設全国大会で発表します。

(↑)現在身体拘束0を継続中ですが、概要と倫理、身体拘束廃止にむけて必要な事について、事例とともに学び、考えます。

(↑)当施設の職員が、長年にわたり奈良県の社会福祉の進展に貢献したとされて表彰をしていただきました。

(↑)どんな時にも事実を書きしるす記録は大変重要です。講義の後は、ファシリテーターのアドバイスを受けながら、グループワークでは情報共有も行いました。

(↑)危険を予知出来ると、事故やヒヤリハットを未然に防ぐ確率が上がります。これまでの報告書など、実際にあった事例から「見逃しや隠れたリスク」を探して、今後に備えます。

(↑)さまざまな事例を紹介しながら、当施設理念に沿った認知症ケア研修を行いました。

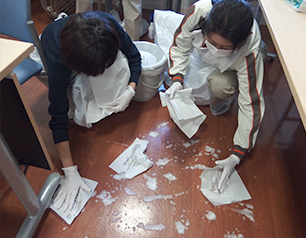

(↑)これからの季節にとても重要となる、ノロウイルス感染に備え、実践型の吐物処理を学びます。

(↑)手袋ひとつから感染の原因になります。薬品の使い方から捨て方までの処理方法を実践しながら学びました。

(↑)当施設は身体拘束ゼロを更新中ですが、身体拘束の概要と倫理、身体拘束廃止にむけて必要な事について、事例とともに学び、考えます。

(↑)私たち職員も運動をしなければ筋力は落ちていきます。老いは脚から。立ち座り座りテストを行い、筋力レベルを確認しました。

(↑)車いすの方の移動など改めて実践しました。介護は体力筋力に頼りすぎると危険です。腰痛予防になる体の動かし方やコツを身に着けていきます。

全国レベルの大会や学術総会(学会)活動も、新型コロナ感染症の影響で、2年前から中止やWEB開催が続いています。

今年、6月5日~10月5日まで開催されていた「第22回日本認知症ケア学会大会 ~いつもどおりの生活と認知症を考える~」に、3名がWEB発表で参加しました。

来年度は、参加とWEBの2本立てでの開催が予定されています。これまで通りに開催されるように、新型コロナ感染症が落ち着くことを願います。

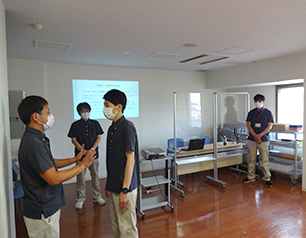

(↑)発表報告会として、従来の口頭発表と同様の形式で行いました。

(↑)日本認知症ケア学会では、座長評価の上位20名に授与される『石崎賞』に理学療法士・辻本勇基が選ばれ、この場で表彰(代読)いたしました。

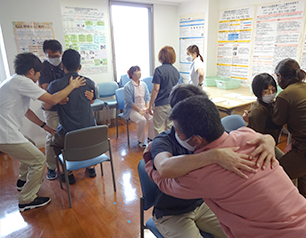

(↑)傾聴とは、耳を傾けて心を聞くこと、熱心に聞くことを言います。相手の話をしっかりを聞くコミュニケーションに、向き合う同志の距離が重要なことも、職員同士で実際に演習を交えて学びました。

(↑)ご利用者と信頼関係を築くには、丁寧な言葉遣いやお互いの表情なども大切です。介護だからではなく日ごろから身に着けていく必要性を改めて見直す機会になりました。

(↑)一人ひとりを尊重し、心も体も縛らないケアを実現し、それを継続することが大切です。中級編では不適切ケアを含め、事例を元にしたグループワークを行いました。

(↑)ご利用者に起きうる事故予測や、些細な環境の見直しで事故を回避する力を養う研修です。本日はユニットの現場を使って、過去の事例や環境を見ながら予測しながら行います。

(↑)身体拘束廃止研修会の中級編を行いました。虐待につながり「不適切ケア」を発見して改善することで、発生が防げます。講義の後は事例をもとに、グループワークで意見交換もします。

(↑)約款とは何か、利用者様とご家族への入所中の注意事項や費用等々、利用開始前に施設と結んだ約束事を介護職員も知ることが目的です。

(↑)記録は、自分の感情や憶測ではなく、客観的事実を5W1Hで解り易く簡潔に書くことが重要です。グループワークで意見交換も行いました。

(↑)「倫理・価値」では職業倫理についての認識の確認や、ご利用者お一人お一人の価値観を大切にした関わりを事例も交えて学んでいきます。

十人十色、価値観が違うことは分かっているつもりでも、無意識に押し付けにならないように気を付けていきたいです。

(↑)講義の後、実際に職員同士で「立ち座りテスト」をすると、立ち上がり支援になにが必要か、はっきりわかります。

(↑)立つを介助・支える・移乗を介助する、一連の動きを確かめながら、基本的介護技術と理論を学びます。

(↑)怒りの感情と上手く付き合う心理トレーニングを行う、アンガーマネジメント伝達講習を行いました。