ホーム > 職員研修及び活動報告 > 2019年4月~2020年3月

理念に沿った研修を毎月2回程度、コツコツ続けています。

研修の継続こそが、オークピア鹿芝にケアの質の向上をもたらします。

知る喜びは出来る喜びになり、自信となって、そして自分の仕事に誇りが持てます。

人材は単に人手ではなく、人財でありオークピア鹿芝のいちばん大切な財産です。

今年も、認知症ケア学会や介護老人保健施設全国大会で発表します。

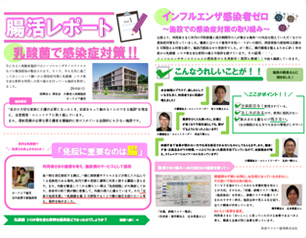

ヤクルト飲料を週3回、提供(施設負担)して2年ほどになります。ヤクルト株式会社が「腸活レポート」として、取り組みやその効果について定期的に情報誌を発行しておられ、今回はオークピア鹿芝の取り組みが紹介されました。

これからも、「感染症ゼロ」を目指すとともに、ご利用者の健康維持に貢献できることは、取り入れたいと考えています。

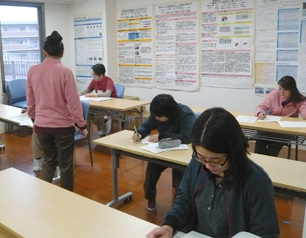

(↑)事例検討の意義は、実際のご利用者を事例に、介護サービス計画書にいたるモニタリングやアセスメント、課題の抽出が適切であったか、第三者の視点で過去のことにせず見直し(振り返り)していくことで、ケアの質の向上に繋がります。※本来はグループワークで検討しあいますが、コロナ感染予防により、個人ワークで進めています。研修室の2か所の扉も開放しています。

(↑)約款は、施設の利用に関する契約書です。その中に書かれていることを、職員が「知っておくこと」を目的に勉強会をしています。次回からは、民法第20条についても追加していく予定です。※コロナ感染予防により、研修室の2か所の扉も開放して実施しています。

(↑)残された時間を最期までその人らしく充実して過ごせるよう、身体面、心理面に寄り添う事などを学びます。

(↑)身だしなみはもちろん、言葉遣いや丁寧な説明など、対人援助職に必要なマナーを再確認しながら学んでいきます。

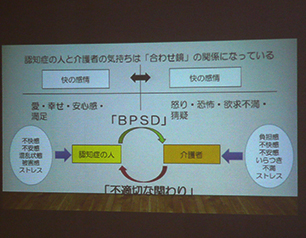

(↑)初級のおさらいからスタートし、心理状態に適したケアができるよう知識と職員側の意識の融合を図っていくのが目的です。

(↑)講義の後に、事例を用いて、虐待や身体拘束のデメリットについて意見交換し予防対策までを考えていきます。

(↑)薬の知識と服薬介助について学びました。薬の種類や飲む時間、量など、飲み忘れや飲み間違いが無いようにしっかり確認する必要があります。

(↑)尊厳に係わる排泄のケアについて、実際に職員同士で身体を使って確認し、細かな配慮や心遣いなども学んでいきます。

(↑)奈良県文化会館で行われた、令和元年度奈良県障害者自立更生者及び更生援護功労者知事表彰式にて、オークピア香芝の職員二名が表彰を受けました。

別府大分で開催された第30回全国介護老人保健施設記念大会に3名が参加し、発表を行いました。

(↑)加藤明日香(作業療法士):『 その人らしさを取り戻す作業療法の進め方

~楽しみながらする作業が生きがいになった2事例を通して~ 』

(↑)日高一生(介護福祉士・介護長):『 認知症ケアの質の向上を目指した職員研修について

~これまでとこれから~』

(↑)乾慎吾 (支援相談員):『 「らしく、暮らす」居場所の提供を目指して

~ご本人、ご家族のニーズにこたえる支援の工夫について~』

(↑)発表の後、意見交換なども無事終えて充実した時間を過ごしました。

(↑)今年もインフルエンザ、ノロウイルス感染の流行時期が近づいています。予防について学び、しっかりと備えます。

(↑)ノロウイルスは、いかに手早く、広げずに処理するかが重要です。吐瀉物の処理は百聞は一見に如かず!模擬実践で学びます。

(↑)11月に行われる老健大会に向けて発表の練習が行われました。

(↑)ケアの質を向上させていくために、実在の施設利用者様の事例を取り上げて検討する取組を行っています。

(↑)普段の姿勢改善やちょっとしたストレッチで予防できる腰痛。健康に働くために欠かせない研修です。

(↑)活動に見合った必要栄養量に焦点を当てた勉強会を給食栄養改善委員会から始めています。美味しいに加えて、心身機能向上につながる食事提供を学びます。

(↑)寝ても起きても心地良い姿勢は人それぞれ。拘縮や褥瘡(床ずれ)の予防に加え、不顕性誤嚥の予防にも不可欠な知識技術です。

(↑)悪い例は自身が体験することで、思いやりに変わります。そして、自分のポジションも考えた実践を学んでいきます。

(↑)利用者様やご家族の思い、心身の状態や日常生活の状況等の情報を収集し分析するアセスメントができてこそ、その人に適したケアプランになります。

(↑)脳卒中や交通事故などによる脳の損傷が原因の「高次脳機能障害」について学びました。

(↑)症状の紹介をしながら、各グループに分かれてディスカッションを行い知識を深めます。

(↑)施設理念に沿ったケアの在り方を再度見直すために行われました。初心忘れるべからずです。

(↑)服薬は、飲み忘れや誤薬が体調変化につながります。ヒューマンエラーの特徴に加え、処方されている薬の効用や副作用についてもしっかり学びます。

(↑)仕事や日常にかかるストレスとは上手に付き合う必要があります。健全な心身を保つための適切な対処法を知ることが重要です。

(↑)第1弾が好評だったので、講師はチェンジして二度めの伝達講習です。パーソンセンタードケアとは認知症のその人を中心に据えた考え方です。

(↑)ご利用者に起きうる事故予測や些細な環境の見直しで事故を回避する力を養う研修で、事例を使って定期的に実施しています。

(↑)新人研修から3か月経過。アドバイスを受けながら、自分の知識・技術・態度を見つめなおし、次の目標も自己設定していきます。

(↑)認知症高齢者の同意取得判断の現状や、本人の理解力を高めるための工夫を学び、社会生活における意思決定支援のガイドラインについて確認しました。

(↑)オークピア鹿芝の理念に沿ったケアプランの作成についてこれから担当する人も、受け持って作成している人も一緒に学びました。

(↑)緊急やむを得ない身体拘束は、不適切ケアになることや、不適切ケアの芽が虐待に繋がっていく事等、予防の基本も含め繰り返し学んでいきます。

(↑)2日間の発表や聴講を終え、ホッとした表情です。

(↑)発表後にもたくさんの質問を頂きました。また、教育講演や他施設の取組を知る事で、良い刺激を受けた2日間でした。職員の皆の協力や励ましにも感謝です。

(↑)5月25~26日開催の第20回認知症ケア学会の発表に向けて、予行を兼ねた職員向けの聴講会を開きました。本番と同様に、発表後質問や感想を受け、更に準備を進めていきます。

(↑)認知症ケア上級研修の後編が行われました。受講対象者の介護長と主任達は自らの理解だけでなく、他職員を支援する能力を養っていきます。

(↑)防災についての研修が行われました。

(↑)備蓄非常食を実際に食し、理解を深めます。